Ближайшие к Солнцу скалистые планеты состоят из совершенно других материалов, чем газовые гиганты во внешней солнечной системе. Это потому, что миллиарды лет назад наша детская солнечная система была разделена пополам космическим привратником, который препятствовал смешиванию материалов во внутренней и внешней областях.

Оказывается, что привратник был кольцом из пыли и газа, согласно новому исследованию. Ограждение, или «Большой Разрыв», термин, придуманный авторами, теперь в основном пустое пространство только внутри орбиты Юпитера.

Около двух десятилетий назад химики поняли, что строительные блоки планет - планетезимали размером с астероид или гораздо более мелкие "камешки" - имеют очень разные составы в зависимости от их расстояния от Солнца. Камешки, которые строили внешние, или «юпитерианские» планеты, содержали более высокие концентрации органических молекул, таких как углерод и летучие вещества, или льды и газы, чем те, которые строили «земные» планеты ближе к Солнцу, такие как Земля и Марс.

Но это было загадочно, потому что теория предсказывала, что камешки из внешней солнечной системы должны были вращаться по направлению к внутренней солнечной системе из-за того, что называется «газовым сопротивлением» или гравитационным притяжением газа, окружающего молодое солнце.

До этого исследования ученые думали, что «гравитационной стеной, которая препятствовала смешиванию между внутренним и внешним диском нашей зарождающейся солнечной системы, был Юпитер», - сказал старший автор Стивен Мойжсис, профессор геохимии в университете Колорадо в Боулдере. Мысль заключалась в том, что Юпитер был настолько велик, а его гравитационное притяжение настолько сильным, что он сожрал мелкую гальку, прежде чем они смогли достичь внутренней солнечной системы.

Чтобы проверить эту теорию, Мойцис и ведущий автор Рамон Брассер, исследователь из Института наук о Земле и жизни в Токийском технологическом институте в Японии, создали компьютерные симуляции, которые воссоздали рост ранней солнечной системы и планет внутри нее.

Моделирование показало, что Юпитер не мог расти достаточно быстро, чтобы препятствовать попаданию всех богатых углеродом камешков во внутреннюю солнечную систему. Фактически, большая часть камешков из внешней солнечной системы прошла мимо растущего Юпитера.

«Юпитер - очень неэффективный привратник», - сказал Мойжсис в интервью Live Science. «Это как бы пористая граница иммигрантов из внешней солнечной системы затопила бы внутреннюю солнечную систему». Юпитер сам по себе пропустил бы много камешков, а это значит, что планеты во внешней и внутренней солнечной системе оказались бы похожими по составу, добавил он.

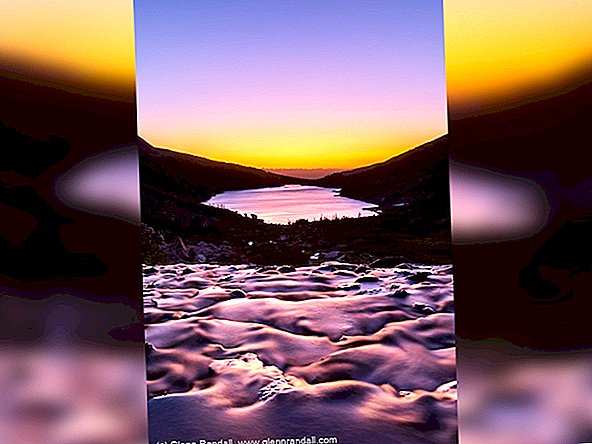

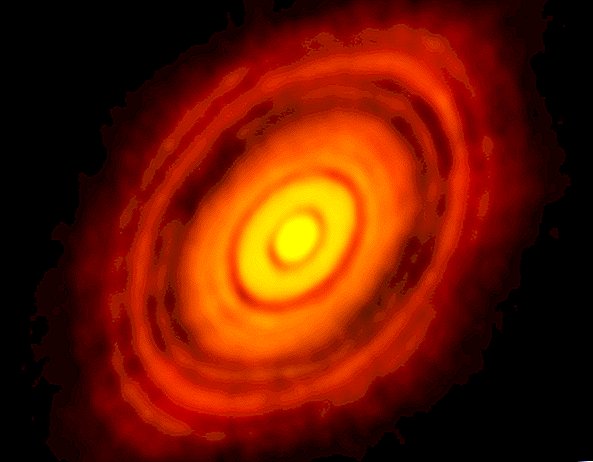

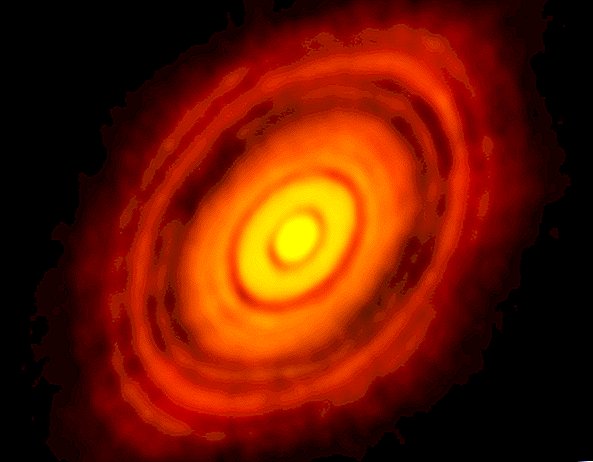

Вместо этого два ученых предложили другую теорию: в начале истории солнечной системы могло существовать кольцо или множество колец чередующихся полос газа и пыли высокого и низкого давления, окружающих Солнце. Эти кольца не позволили бы камешкам двигаться внутрь. Свою гипотезу они основали на наблюдениях, проведенных с помощью Большой миллиметровой / субмиллиметровой матрицы Atacama (ALMA) в Чили, которая показала, что около 2 из 5 молодых звезд имели вокруг себя эти диски в виде бычьего глаза.

Эти диски высокого давления могли задерживать пыль и вызывать ее агрегацию в отдельные группы - одна, которая сформирует Юпитер и Сатурн, а другая, например, Земля и Марс. Мойжсис сказал, что одна из этих раковин могла бы помешать движению внешней гальки к Солнцу, создав Великий Разрыв. Даже в этом случае, это кольцо не было бы полностью запечатано. Это позволило бы углеродистым камешкам течь во внутреннюю солнечную систему, создавая семена для жизни на Земле, добавил он.

Это «интересная идея», - сказал Михиль Ламбрехтс, докторская степень в Лундской обсерватории в Швеции, которая не участвовала в исследовании. «Однако, хотя авторы представляют работу, которая иллюстрирует проблему разделения внутреннего и внешнего твердых резервуаров с растущим Юпитером, они не создают аналогично детальную модель кольца».

Эта модель кольца должна продемонстрировать, как камешки попадают в ловушку и как планеты в конечном итоге растут в таких ловушках, добавил он. До тех пор «по-прежнему трудно решительно предпочесть эту модель кольца другим потенциальным объяснениям».

Результаты были опубликованы сегодня (13 января) в журнале Nature Astronomy.